図書

『令和版剣道百家箴』

「私と剣道」

剣道範士 安倍 尚志(兵庫県)

私と剣道の出会いは、高校に入り運動部の部活に入らねばならず田舎の小さな学校で、活動しているのは陸上部、野球部、バレーボール部、剣道部でした。チャンバラしているみたいで面白そうだなという軽い気持ちで剣道部に入部し、初めて竹刀を握りました。全員初心者ばかりです。

1年の秋に初段を取得してから面白くなり続けました。資格を取るということは子供たちに希望、夢を与える手段で良いことと思います。

剣道部創部は浅く、5年目で全国高校剣道大会(団体)に優勝しました。それまで上位入賞は何回かありました。優勝した年始めの稽古で今年は優勝すると宣言した恩師 若松 武彦先生 (範士八段)の言葉が強烈に頭に残っています。

試合が県内であった場合、終了後学校に帰り稽古して帰宅するという日課が殆ど毎日365日続きました。

トレーニングは特別にしたことがなく、自転車での約5キロの砂利道で坂道の通学により、自然と生活環境の中で脚力・体力ができたものと思います。

卒業後、兵庫県警に奉職しました。剣道特練員として昭和39年関東地区へ遠征、朝稽古で妙義道場や講談社道場で持田先生、小川先生など錚錚たる先生にかかり、午前中は警視庁で堀口先生、森島先生、阿部先生など10数人の元立ちの先生方にかかり、午後は国士館、教育大、法政大などの各大学を回り試合や稽古をして、終了後はへとへとになり牛乳1本飲むのがやっとでした。大学生と同年代で力量も変わらず 1週間やり通したことは自信になり、私の剣道人生の大きな土台になりました。その後指導者となり近畿管区警察学校へ教官として派遣されました。

重岡 昇先生 (範士九段) が教授で2年間、日本剣道形について学びました。当時全日本剣道連盟が日本剣道形解説書を作成・発行する前で、先生は審議員、普及委員として解説書に大きくかかわった先生です。

全国から高段者の先生が指導を受けに来校され、その指導を傍らで拝見し、また授業の合間に直接指導を受けました。意思統一や統一見解などこと細かく指導していただきました。私の剣道人生の大きな宝になりました。

先生の、「形には、剣道における基本の原形や理合いが示されているので、常に形と稽古を併行して修練することが大切である」という言葉が思い出されます。

県警を退職後、修武館(公益財団法人に平成23年に移行)の師範として迎えられ、歴史と伝統ある修武館の師範という重責に身の引き締まる思いです。

修武館は天明6年酒造会社小西家が、伊丹郷町の治安と秩序の維持を目的とし、創設した私設道場がはじまりです。

現在の施設は昭和37年に建設した建物で、正面には武道の神様である鹿島神宮の武甕槌大神・香取神宮の経津主大神が神殿に祀られ、床下には瓶が埋め込まれた響きのいい道場です。

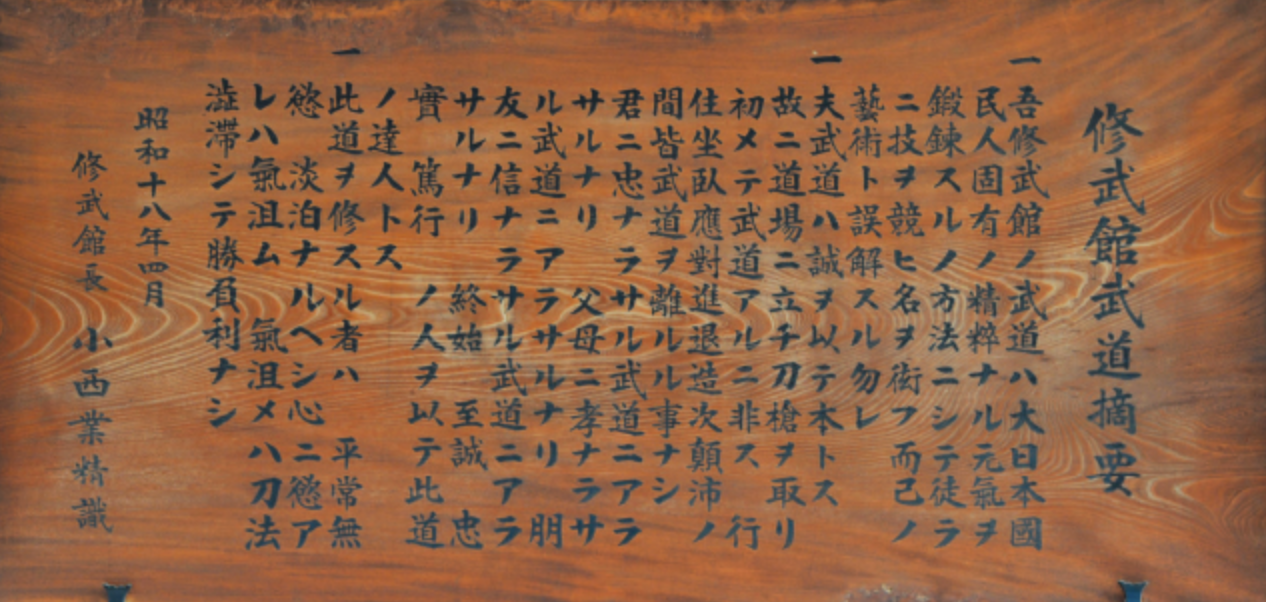

この様な道場で、礼儀を重んじる日本の伝統文化である武道を「修武館武道摘要」を指導理念として指導しています。

写真は小西 新右衛門(業精) 二代館長が記した原文と現代文に約したものです。

「修武館武道摘要」

一 我が修武館の武道は、日本人固有の純粋で美しい心身を鍛錬するためのものであり無意味に技を競い名前を上げることで自己の技量と誤解してはならない。

一 その武道は偽り飾らないのが本分である。故に道場に立ち刀槍を手にして初めて武道になる訳でなく、日常行動全てから武道の心が離れてはならない。目上の人に対する尊敬の心を持たず、親に孝行を尽くさず、朋友に信じてもらえない人間に武道はあり得ない。常に誠実であり心豊かである人を武道の達人とする。

一 武道を志す者は常日頃から無欲を通し物事にこだわってはならない。欲があれば気持ちが阻まれ気持ちが阻まれば刀槍の運びが鈍るため勝負にとって利はない。

昭和18年4月 修武館館長 小西 業精の見識

修武館は幼年部、少年部、成年部と別れて月、水、金と稽古し、成年部の水曜稽古は必ず日本剣道形を練習してから稽古に入ります。(受付日:令和6年7月27日)

*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。